|

Africa-Iwalewa

Hauptseite |

|

Mory Kante

gehört zu den Superstars der

afrikanischen Musikszene. Sein Millionen-Hit Yeke-Yeke ist nicht nur

Insidern bekannt.

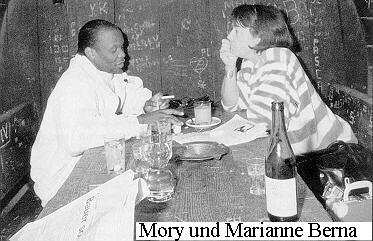

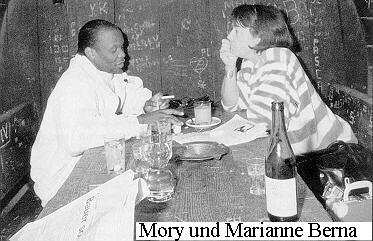

Die schweizer Autorin und Journalistin

Marianne Berna

beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit der Musik Afrikas.

Sie kennt sie die Szene, Musiker und Macher, wie kaum jemand. |

|

Marianne und Mory trafen

sich in Paris zu einem Gespräch. Es ist veröffentlicht in dem

lesenswerten Buch

Paris wie

die Wilden

Afrika - seine Musik - ihre Metropole

von

Marianne Berna und Bill Akwa Betote

erschienen im ECO-Verlag

ISBN

3-85647-105-7

Der ECO-Verlag stellte uns

freundlicherweise dieses Material zur Verfügung.

Fotos Courtesy by

ECO-Verlag, Zürich

Kurze Discographie |

Einer von vielen, Erster unter Gleichen:

Mory Kante

Westafrika, um 1950. Weil die Franzosen bei ihrem

Abzug aus Guinea einige Jahre später sämtliche Urkunden verbrannten,

steht als Geburtsdatum in Mory Kantes Pass:"vers 1950".

Über Afrika dämmert ein neues Zeitalter. Der

Kolonialismus liegt in den letzten Zügen, vor der Tür steht die Unabhängigkeit.

Die technologische Ära, die sich ja auch im Westen erst langsam breitmacht,

dringt allerdings erst in kleinen Portionen nach Afrika und höchstens in

die Hauptstädte. Auf dem Land, auf dem riesigen, endlosen Land Afrikas,

regiert noch die Tradition.

Das uralte Reich

Mali, das sich zu Kolumbus' Zeiten vom Senegal bis fast zum Tschadsee

erstreckte, ist zwar längst plattgewalzt und zersplittert. Aber die

Tradition, die Sprachen, Kultur und sozialen Strukturen des Reiches Mali sind

erhalten. Der Mande, wie man diesen Kulturkreis nennt, der Mande lebt.

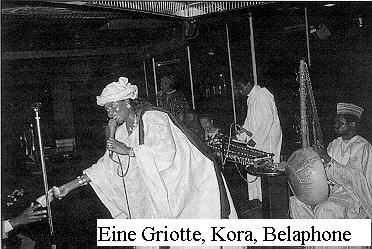

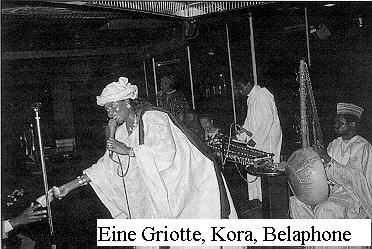

Die

wohl wichtigste Rolle bei der Bewahrung dieses Kulturkreises spielen die

Griots, auf Manding

Djali. Europäer sehen in den Griots meist

nur gerade die Sängerinnen oder Sänger und Musiker, als die sie oft in

Erscheinung treten. Aber Unterhaltung ist nur ein kleiner Teil ihrer Rolle. "`Djali`

heisst eigentlich `Blut`", erklärt Mory Kante. "Wir sind das Blut

der Gesellschaft, ohne uns kann sie nicht überleben. Wir sind in der Seele

eines jeden, denn wir sagen den Leuten, wer sie sind."

Die

wohl wichtigste Rolle bei der Bewahrung dieses Kulturkreises spielen die

Griots, auf Manding

Djali. Europäer sehen in den Griots meist

nur gerade die Sängerinnen oder Sänger und Musiker, als die sie oft in

Erscheinung treten. Aber Unterhaltung ist nur ein kleiner Teil ihrer Rolle. "`Djali`

heisst eigentlich `Blut`", erklärt Mory Kante. "Wir sind das Blut

der Gesellschaft, ohne uns kann sie nicht überleben. Wir sind in der Seele

eines jeden, denn wir sagen den Leuten, wer sie sind."

Morys Kaste

Griots sind Historiker und Ahnenkundler, sind

Journalisten, Diplomaten, Hofnarren, Werbefachleute, Magier, Seelsorger und

politische Drahtzieher. Jede Familie von Rang und besonders der Adel haben ihre

Griots, die die Ahnengeschichte bis in graue Vorzeit kennen und bei allen

Familienanlässen vortragen. Früher, als Afrika noch mit seinen

selbstentwickelten Gesellschaftsstrukturen lebte, sprachen König oder

Dorfchef nur durch die Griots zum Volk. Aber das Volk durch sie auch zur

Obrigkeit. Die Griots hatten also die heikle Aufgabe, sowohl den Untertanen die

neuen Gesetze und Verordnungen beizubringen als auch die Regierung stets über

Stimmungen und Strömungen im Volk auf em laufenden zu halten. Bis heute

erhalten hat sich der Brauch, sich von Griots Lobeslieder zum eigenen Ruhm

singen zu lassen. Deshalb hört man auch in der modernen Musik immer so

viele Namen. Zwar verachtet man die Griots dafür, engagiert sie dann aber

bei nächster Gelegenheit doch selbst. Auf jeder Ebene: Fussballclubs

werden ebenso besungen wie Politiker. Youssou Ndour

(der nur mütterlicherseits von Griots abstammt) widmete 1982 das Titellied

seiner neuen Kassette einer Automarke. "Honda" wurde, wie alle

Youssou- Kassetten, zum Nationalschlager, und der Künstler bekam einen schönen

Wagen.

Griots sind die "Meister des Wortes",

wie der Schriftsteller Camara Laye so treffend titelte - und das Wort war auch

in Afrika am Anfang. Regelrechte Kommunikationsexperten, sitzen sie an den

Schaltstellen der Macht: an der Basis aller menschlichen Beziehungen.

Ähnlich wie einst der Klerus bei uns Volk und Könige

mit Ablass oder Exkommunikation manipulierte, steigen die Griots bis heute zwar

selbst nie in den Adel auf, aber sie übten immer grosse Macht auf ihn aus. Ähnlich

wie die Kirche zu Geld kommt, lebten die Griots - meist nicht schlecht, oft sehr

gut. Und wie der Klerus dem Zölibat unterstellt ist, so hat die

afrikanische Gesellschaft auch die Macht der Griots einer Kontrolle unterworfen:

Sie bilden eine Kaste für sich und dürfen sich nur innerhalb der

Kasten verheiraten. Bis heute.

Kraft ihrer

Ausbildung und ihrer ererbten Fähigkeiten finden Griots in moderner Zeit

oft den Weg in hohe Positionen von Wirtschaft und Politik. Doch selbst ein

Minister aus der Griotkaste würde empört aus dem Hause geworfen,

sollte er sich erdreisten, seine Frauen unter den "Freien" zu suchen

(und wären die Erwählten bettelarm ... ).

Morys Familie

Frauen, richtig. Denn die

Mande-Völker waren schon immer polygam, und daran hat natürlich auch

der Islam nichts geändert. Mory Kantes Vater, 1986 im Alter von 109 Jahren

gestorben, war ein »grosser Meister der Tradition" Schmied, Magier und

Chefgriot des ganzen Bezirks im hintern Guinea und hatte als solcher natürlich

stets die vom Islam erlaubten vier Eheweiber. Da er zahlreiche von ihnen überlebte,

sich auch ab und zu scheiden liess, heiratete er immer wieder neue hinzu.

Eine seiner letzten Bräute war Fatoumata Kamissoko,

Tochter des Griots Mory Kamissoko, der so mächtig war, dass ihn einst die

Franzosen kurzerhand auf den Thron des ehemaligen Königs setzten. Nach

sechs Monaten aber gab Kamissoko seine Krone wieder ab, denn, so erklärt

mir sein Enkel, "wir Griots sind mehr als Könige. Wir sind die

Vernunft, die Bewusstwerdung. Wir regeln den Zustand der Seele. Wenn man so

viel Macht hat, muss man sich unterordnen. Man muss die Oberhäupter, das

Volk und die gesellschaftliche Struktur respektieren, um überhaupt leben zu

können. Man muss Demut üben. Darum hat mein Grossvater die Krone an

die Königsfamilie zurückgegeben."

Kamissoko war ein weiser Mann. Er wusste, wie sehr

man die Griotkaste fürchtet, sie wegen ihrer Käuflichkeit auch

verachtet. Er wusste, dass man den Bogen nicht überspannen darf. Wenn

Mory Kante von seinem Grossvater Kamissoko erzählt, beginnen seine Augen zu

leuchten, seine Stimme, seine ganze Erscheinung straffen sich. Von diesem Mann

hat er nicht nur den Vornamen ins Leben mitbekommen.

"Er ritt auf seinem weissen Pferd, ein Gefolge von sechzig,

achtzig Musikern begleitete ihn auf jedem Weg. Stell dir vor, die Würde,

die Lieder, die Musik - es war eine afrikanische Symphonie! Dies hatte ich in

meiner Kindheit vor Augen."

Eine

jahrhundertealte, beidseitige Ahnenreihe von Griots also. Mory war einer der

letzten Sprösslinge seines damals schon betagten Vaters und hatte 37 Brüder

und Schwestern - die meisten davon natürlich Halbgeschwister von andern Müttern

und manche so viel älter, dass sie selbst Kinder in Morys Alter besassen.

Es war ein riesiger Griotclan, dessen Mitglieder es fast alle weit gebracht

haben. Entweder in Wirtschaft, Forschung und Politik, oder - klar - als Künstler.

"Mein Vater sah die moderne Zeit kommen und

schickte uns alle 38 in die Schule der Weissen. Selbst die Mädchen."

Im Bezirkskaff Kissidougou von damals wahrhaft revolutionäre

Erziehungsmethoden! Doch vor der Schule, lange, lange vorher, begann die

Erziehung zum Griot. Die fängt im Mutterbauch an, "wenn die Mutter

den ganzen Tag singt und singt."

Mit sieben steht der kleine Griot, die kleine Griotte

erstmals vor einem grossen Publikum. Könnten sie dann die wichtigsten Epen

des Mande nicht fehlerfrei rezitieren, so wären sie unwürdig, zu

Meistern des Wortes geformt zu werden. Mory muss schon damals mehr als das

Erforderliche gebracht haben, denn der berühmte Grossvater wies mit dem

Finger auf ihn und sprach: "Dieser hier - er ist bestimmt, mein Werk

fortzuführen!"

Mory lernt, was er später brauchen kann

Die nächsten zehn Jahre gab man ihm das Werkzeug

dazu. Man lehrte ihn Balafon spielen, das afrikanische Holzxylophon,

Familieninstrument der Kante. Man lehrte ihn, mit seiner Stimme all das zu

bewirken, was eine menschliche Stimme bewirken kann. Man trainierte sein Gedächtnis

zu phänomenaler Kapazität, brachte ihm das gesamte Epos des Mande und

all seiner Familien bei (das entspricht umfangmässig etwa der Bibel). Man

weihte ihn in Magie ein und schulte ihn als Zeremonienmeister. Man

unterrichtete ihn in Psychologie und Soziologie, dem Funktionieren des

einzelnen, der Gruppe und der Masse. Man investierte jegliche Mühe und

Sorgfalt in Morys Erziehung, denn er war nicht nur seines Grossvaters erwählter

Lieblingsenkel, sondern zeigte sich der Herausforderung auch voll gewachsen.

Klug, herzig, charmant und sehr talentiert - er war ein richtiges Sonnenkind.

Ganz Kissidougou hätschelte und verwöhnte den kleinen Mory.

|

Damit ihm solcher Erfolg nicht

schon früh den Kopf verdrehe, sandte man ihn mit vierzehn nach Bamako, der

Hauptstadt von Mali, zur Tante auch sie eine Griotte von grossem Renommee. Dort

bekam seine Ausbildung den letzten Schliff, bis er mit siebzehn reif zur

Initiation war. Über diese Einweihung verweigert Mory schlankweg jegliche

Auskunft.

Die Endsechziger waren auch in Afrika eine wilde Zeit.

Erste Ernüchterungen nach zehn Jahren Unabhängigkeit, schwere

Wirtschaftskrisen und der gewaltsame Einbruch der modernen Zeit bereitete in

vielen Ländern den Boden für Bewegungen unter der Jugend, die zum Teil

direkt anschlossen an europäische 68er- und nordamerikanische Black-Power-

Ideen. Für Mory jedoch waren Politik und Demos keine Themen. "Das

interessierte mich überhaupt nicht. Ich hatte Besseres zu tun." |

Mory steht auf eigenen Füßen

Mory hatte nämlich seine eigene

Band. "Nach der Landung von Apollo auf dem Mond (1969) gab es in ganz

Westafrika eine Mode: Überall gründeten die Jungen kleine Bands zu

Ehren der Mondexpedition. Diese Gruppen spielten erstmals mit elektrischen

Instrumenten und nannten sich eben "Apollos". Wir hatten drei

Gitarren, Bass, Schlagzeug und ein Mikrophon; ich spielte Leadgitarre und sang.

Ha, wie das lief! Keine Hochzeit, keine Taufe ohne mein Apollo!

Nach kurzer Zeit hatte ich schon einen Lieferwagen

- einen Opel! -, da waren vorne drauf die Lautsprecher montiert, und los ging's!

Mit dem Apollo habe ich zum ersten Mal die traditionellen afrikanischen

Instrumente - das Balafon, die Kora- auf die elektrische Gitarre übertragen.

Die andern Bands, die spielten alle noch europäische Schlager und

kubanische Tänze. Wir waren die ersten, die die traditionelle Musik des

Mande elektrisch modernisierten.

Wie ich auf die

Idee gekommen bin? Schau - ich habe gesehen, wie die Weissen meinen Grossvater

auf den Königsthron setzten. Einen Griot! Die Weissen haben etwas

durchgesetzt, das achthundert Jahre lang absolut undenkbar war! Das hat mir

klargemacht, dass wir an der Welt der Weissen nicht mehr vorbeikommen. Wir können

zwar so tun, als gäbe es sie nicht. Dann werden sie uns einfach überrollen.

Für mich war der Weg schon damals klar.

Die Alten (Alte - in Afrika nicht abfällig,

sondern Ehrentitel) protestierten lange gegen meine Neuerungen und zitierten

mich vor den Rat. 'Du machst unsere Tradition kaputt mit dem Teufelszeug der

Weissen', warfen sie mir vor. Es war sehr schwierig, sie zu überzeugen.

'Wenn ich es nicht mache, werden es eure Enkel tun', erklärte ich ihnen.

Bis sie mir schliesslich ihren Segen auf den Weg gaben.

Mein

Vater hat uns in die Schule der Weissen geschickt. Das war sehr klug. Wir

kommen nicht darum herum, mit dem Westen zu leben. Nur wenn wir uns verständlich

machen können, haben wir überhaupt eine Chance, uns durchzusetzen. Es

muss endlich ein Gleichgewichtgeschafft werden in diesem Monolog zwischen Afrika

und dem Westen!"

Vorläufig aber hörte noch kein Mensch im

Westen Morys Stimme oder Band. In Bamako dagegen verbreitete sich sein Ruf

schnell. Die

Rail Band du Buffet de la Gare de Bamako (zu

deutsch die "Eisenbahnband vom Bahnhofbuffet Bamako") spielte den

Reisenden während der afrikanisch langen Wartezeiten zur Unterhaltung auf.

Sie hatte ebenfalls gerade elektrische Instrumente bekommen und suchte noch

Musiker, die ihrem Starsänger Salif Keita das Wasser reichen konnten.

Doch das

Zusammenspiel der beiden heute berühmtesten Musiker Westafrikas dauerte nur

acht Monate. In Bamako wussten alle, warum: Es war die Todfeindschaft zwischen

Salifs Vorfahr Sundjata Keita, der anno 1200 das Reich des Mande begründete,

und seinem damaligen Widersacher Sumanguru Kante, dem Urahn Morys, die zwischen

der beiden stand ...

Doch das

Zusammenspiel der beiden heute berühmtesten Musiker Westafrikas dauerte nur

acht Monate. In Bamako wussten alle, warum: Es war die Todfeindschaft zwischen

Salifs Vorfahr Sundjata Keita, der anno 1200 das Reich des Mande begründete,

und seinem damaligen Widersacher Sumanguru Kante, dem Urahn Morys, die zwischen

der beiden stand ...

Wenn die Rail Band das altüberlieferte

Heldenepos von Sundjata anstimmte, dann sang Salif die Partien, in denen

Sundjata besonders glorios herauskommt. Mory dagegen, zweiter Sänger und

Gitarrist, konterte mit den Teilen, die Sumangurus Heldenmut und Kraft

herausstreichen. Diese Aufnahmen - kürzlich wiederaufgelegt - gehören

zu den frühen Höhepunkten der modernen Mande-Musik. Doch Salif Keita

verliess das Bahnhofbuffet Bamako und gründete sein eigenes Orchester, die

Ambassadeurs. Mory blieb fünf Jahre bei der Rail Band (die es übrigens

heute noch gibt), ehe ihm Bamako zu eng wurde.

Mory

zieht in die Fremde

1978 war Abidjan, Hauptstadt der Elfenbeinküste,

der Kreuzweg des kulturellen Austausches in Afrika. Finanziert von den reichen

Dioula- Händlern - auch sie ein Mande-Volk -, stellte Mory binnen kurzem

eine Truppe von 57 Musikern, Tänzern und Artisten auf die Beine, mit der er

in einem Car auf Tournee ging. Ziel des ambitiösen Unternehmens war, die

westafrikanische Kultur in ihrer ganzen Breite auszuloten. "Was ich heute

mache, hier in Europa - das ist ein ganz kleiner Teil dessen, was ich mit der

Truppe in Abidjan erstmals umriss. Wir erforschten Instrumente, Rhythmen, Tänze,

Legenden..."

Damals begann Mory, die Kora

als Leitinstrument einzusetzen, mit der er heute die Weissen bezaubert. Aus den

USA kam - Folge der Roots- Bewegung - der Verleger der schwarzen Zeitschrift "Ebony",

auf der Suche nach "echt afrikanischer Musik" und stiess auf Morys

Orchester. Aus dieser Begegnung entstand das "Courougnegne",-Album,

Morys schönstes und ein Klassiker der Musik Afrikas. (Es ist leider längst

vergriffen.) Aber er musste weiter. 1983 verschwand er für ein Jahr.

Wohin? Darüber schweigt er sich aus. "Ich

meditierte." In diesem Jahr reifte der Entschluss, sich im Westen Gehör

zu verschaffen.

"Zwischen Afrika und dem

Westen klafft ein tiefer Graben. Wir müssen eine Brücke bauen. Wir müssen

endlich ein Gleichgewicht herstellen. Und nur die Kultur wird dies

zustandebringen. Die Kultur ist das Erbe des Menschen. Durch sie wird der

Mensch erst wirklich zum Menschen. Die Kultur ist der Weg des Friedens, denn

ihre Stimme wird von der ganzen Menschheit verstanden.

Dieses

Streben nach Besitz, das sich heute überall breitmacht, das muss man züchtigen.

Sonst wird der Mensch zum Monster. Und nur die Kultur kann dies verhindern.

Der Milliardärssohn kann auf einem Konzert tanzen und wird zum Menschen wie

alle andern um ihn herum. Es ist wie in Mekka oder in Rom. Wenn sich die

Pilger versammeln, gibt es keine Milliardäre."

Mory behauptet von sich, dass seine Visionen von selbst

Wirklichkeit werden. Die Arbeit liegt wohl im Schaffen der Vision. Im Sommer

1984 kam Mory Kante nach Paris.

Er hatte noch nicht mal eine Wohnung, als ihm schon ein

Plattenvertrag in den Schoss fiel. Eine neue Band entstand wie von selbst

innert weniger Wochen: bunt gemischt aus Europäern und Afrikanern. Auf dem

noch im selben Jahr erschienenen Album "Mory Kante á Paris"

skizzierte er seine Vorstellungen von moderner afrikanischer Popmusik, unter

anderem in einer ersten Version von "Yeke Yeke", einem alten

Mande-Folkloresong, von dem es Dutzende von Versionen gibt.

Die Platte lief, wie nicht anders zu erwarten, schlecht. Nach

dem ermuti- genden Anfang in Europa bekam Mory in den nächsten paar Jahren

die harten Realitäten des Immigrantenlebens zu spüren.

Mory als Immigrant

Mit knapper Not konnte er Frau und Kinder nachkommen

lassen, aber die Familie hatte ständig Scherereien mit den Ausländerbehörden.

Ein neues Album war nicht in Sicht, weil ihn die Firma nach dem Flop des ersten

aus dem Vertrag entliess. Die achtköpfige Gruppe wollte auch bezahlt sein,

und schliesslich hatte Mory Kante ja noch Ansprüche. Ziemlich hohe: an

sich zuerst, aber auch an die Band, an seine Projekte, seine Plattenfirma...

Mory kämpfte.

Nur das Publikum hielt ihn in Europa -dieses Publikum, das oft zufällig in

die Konzerte hineinlief und das dem Charismades Griots fast unweigerlich erlag.

Daran merkte er, dass seine Vision kein Hirngespinst war.

Mory kämpfte.

Nur das Publikum hielt ihn in Europa -dieses Publikum, das oft zufällig in

die Konzerte hineinlief und das dem Charismades Griots fast unweigerlich erlag.

Daran merkte er, dass seine Vision kein Hirngespinst war.

Langsam begann die tropische Musik in den Hitparaden

aufzutauchen. Afrikanische Bands rochen nicht mehr a priori nach Pleite, und so

kam Mory 1986 bei der Plattenfirma Barclay unter Vertrag. Zwei Jahre nach

seiner Ankunft in Paris erschien das zweite Euro-Album. Schon der englische

Titel "Ten Cola Nuts" liess auf interkontinentale Ambitionen

schliessen; und wenn sich die Songs weit stärker an der traditionellen

Mande-Musik orientierten als das discohafte "A Paris", so gerieten die

Aufbereitung, das Styling von "Ten Cola Nuts" um so moderner. Besser

als irgendein anderes illustriert dieses Album Mory Kantes Verwurzelung in der

Tradition, seine Liebe zur Griot-Ballade. "Ten Cola Nuts" war eine

wunderschöne Platte, die dennoch kaum einen Eindruck hinterliess. Sie

verkaufte sich nur wenig besser als die vorherige.

Trotzdem

hielt Barclay Mory die Stange und stellte ihn ein Jahr später erneut in die

Startlöcher. Die tropische Welle hatte in Frankreich gerade ihren Höhepunkt

erreicht, als im Oktober 87 "Akwaba Beach" erschien. Mit drauf: eine

aufgepeppte Discofassung von "Yeke Yeke".

Anfangs machte die Neuerscheinung keinen grossen Lärm.

Doch Barclay hatte sich wohl von Mory Kantes Visionen anstecken lassen und ging

nun aufs Ganze. Videoclip, Tourneen, Maxisingle und Radioversionen von "Yeke

Yeke", Spezial-Konzerte für die Presse (Showcase nennt man das),

Plakate und Annoncen zuhauf - nichts wurde dem Zufall überlassen. Einmal

mehr zeigte sich Mory der Herausforderung gewachsen. Wer ihn auf der Bühne

gesehen, die perfekte Show, die phantastische Band erlebt hatte, war zumindest

beeindruckt. Mory arbeitete wie ein Verrückter an der Verwirklichun seines

Traums.

Im Frühling 88 begannen die Verkäufe

anzuziehen, man hörte dieses "Yeke Yeke" immer öfter am

Radio. Und plötzlich hob der Song ab. Zuerst natürlich in

Frankreich, kurz darauf dann in allen umliegenden Ländern schoss das alte

Folklorelied die Charts hinauf bis an die Spitze. Ganz Europa tanzte zu einem

Schlager, der auf Malinke gesungen war.

Mory Superstar

Präzis an jenem Sonntag Anfang Juli 1988, als

Mory Kante auf dem Programm des Jazzfestivals Montreux stand, wurde "Yeke

Yeke" in der Schweizer Hitparade Nummer eins. Und präzis an jenem Tag

tauchte erstmals seit Wochen der höchste Berg Europas, der Mont Blanc, aus

dem Dunst auf, um gut sichtbar über dem Städtchen am Genfersee zu

thronen.

Mory glühte vor Befriedigung, als wir ihm die

neuen Charts bekanntgaben, und er weihte mich praktisch zur Griotte, als ich ihm

den Mont Blanc zeigte - der Gipfel Europas, wo er ja jetzt auch einen Platz

besetzte. In diesem Moment war er ganz der alte - ein blitzgescheiter Kerl,

dessen Lebensinhalt und Bestimmung das Anführen von Menschen ist.

Aber nur in dem Moment. In Montreux sah ich zum erstenmal

diesen gehetzten Blick in seinen Augen. Ein paar Wochen später trafen wir

uns in Paris für ein wichtiges Interview, das ins Wasser fiel, weil er fast

am Restauranttisch einschlief. Er, der Griot, konnte nicht mehr erzählen

... Nicht mal mehr sein eigenes Epos.

Quasi zur

Versöhnung offerierte er mir kurz darauf einen freien Tag im Schweizer

Jura, wo er ein Konzert gab. Zu viert kurvten wir in der schönen Gegend

rum, liessen uns von der Gastfreundschaft der Jurassier verwöhnen, genossen

den Spätsommer. Aber dieser Blick wollte nicht aus Morys Augen weichen,

und es kostete mich meine ganze Diplomatie, um ihn vors Mikrofon zu kriegen.

Er, bei dem man früher besser mit zwei Kassetten zum Interview kam, weil er

so viel zu erzählen hatte!

Auf der Herbsttournee war es dann krass. Mory Kante

bestand nur noch aus Fragmenten. Er zeigte typische Rockstar-Symptome und

funktionierte auf der Bühne nur dank rigidester Griotdisziplin, wie sie ihm

ja vom ersten Lebenstag an eingeimpft worden war.

Neun

Monate später kam er abermals in die Schweiz. Das Konzert markierte einen

totalen Stillstand - es war Ton für Ton dasselbe wie im Jahr zuvor. Eine

Migräne ersparte ihm jeglichen Kontakt mit der Aussenwelt; sein Blick war

nun nicht mehr gehetzt, sondern schon fast resigniert. 1990 gab er das Album »Touma«

heraus, das ganz nach der "Yeke Yeke"-Masche gestrickt war. Ein

einziges Stück darauf lässt etwas von Persönlichkeit und Können

dieses hervorragenden Musikers erkennen. Im übrigen hört man wenig

von ihm. Wenn der Griot Mory Kante so klug ist, wie ich glaube, so nimmt er

sich ein Beispiel an seinem Grossvater und gibt wie der die Krone zurück,

die ihm die Weissen aufgesetzt haben.

Zurück zum Anfang /

Africa-Iwalewa Hauptseite

CD bzw. Platte

nicht mehr erhältlich |

Album : 10 Cola Nuts

1981

Label : Barcley 829 087-2 |

|

Album : Mory Kante á Paris

1984

Label : Barcley CD 837 729-2 |

|

Album : Akwaba Beach

1987

Label : Barcley CD 833 119-2 |

|

Album : Touma

1990

Label : Barcley CD 843 702-2 |

|

Album : Nongo Village

1993

Label : Barcley CD 521 267-2 |

|

Album : Tatebola

1996

Label : Misslin DME 18 3015592 |

Zurück zum Anfang der Seite

Die

wohl wichtigste Rolle bei der Bewahrung dieses Kulturkreises spielen die

Griots, auf Manding

Djali. Europäer sehen in den Griots meist

nur gerade die Sängerinnen oder Sänger und Musiker, als die sie oft in

Erscheinung treten. Aber Unterhaltung ist nur ein kleiner Teil ihrer Rolle. "`Djali`

heisst eigentlich `Blut`", erklärt Mory Kante. "Wir sind das Blut

der Gesellschaft, ohne uns kann sie nicht überleben. Wir sind in der Seele

eines jeden, denn wir sagen den Leuten, wer sie sind."

Die

wohl wichtigste Rolle bei der Bewahrung dieses Kulturkreises spielen die

Griots, auf Manding

Djali. Europäer sehen in den Griots meist

nur gerade die Sängerinnen oder Sänger und Musiker, als die sie oft in

Erscheinung treten. Aber Unterhaltung ist nur ein kleiner Teil ihrer Rolle. "`Djali`

heisst eigentlich `Blut`", erklärt Mory Kante. "Wir sind das Blut

der Gesellschaft, ohne uns kann sie nicht überleben. Wir sind in der Seele

eines jeden, denn wir sagen den Leuten, wer sie sind."

Doch das

Zusammenspiel der beiden heute berühmtesten Musiker Westafrikas dauerte nur

acht Monate. In Bamako wussten alle, warum: Es war die Todfeindschaft zwischen

Salifs Vorfahr Sundjata Keita, der anno 1200 das Reich des Mande begründete,

und seinem damaligen Widersacher Sumanguru Kante, dem Urahn Morys, die zwischen

der beiden stand ...

Doch das

Zusammenspiel der beiden heute berühmtesten Musiker Westafrikas dauerte nur

acht Monate. In Bamako wussten alle, warum: Es war die Todfeindschaft zwischen

Salifs Vorfahr Sundjata Keita, der anno 1200 das Reich des Mande begründete,

und seinem damaligen Widersacher Sumanguru Kante, dem Urahn Morys, die zwischen

der beiden stand ...  Mory kämpfte.

Nur das Publikum hielt ihn in Europa -dieses Publikum, das oft zufällig in

die Konzerte hineinlief und das dem Charismades Griots fast unweigerlich erlag.

Daran merkte er, dass seine Vision kein Hirngespinst war.

Mory kämpfte.

Nur das Publikum hielt ihn in Europa -dieses Publikum, das oft zufällig in

die Konzerte hineinlief und das dem Charismades Griots fast unweigerlich erlag.

Daran merkte er, dass seine Vision kein Hirngespinst war.